Desde hace muchos años dejé las relecturas. Mi avidez lectora, sumada al vacío de una mano conductora, me reclamaba novedades. Ahora, por motivos académicos, he estado releyendo algunas de las novelas que me marcaron en mis veinte, solo para descubrir que, en realidad, estaba leyendo un libro distinto o, quizá, que el lector que fui ya no habita en esas páginas.

Esta semana nos tocó entrar de lleno en “La Onda”: José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña. Y, en paralelo, Juan García Ponce y Paco Ignacio Taibo II. La combinación, lo admito, fue rara. No porque no sean contemporáneos, sino porque sus ambiciones no van hacia el mismo lado. En unos hay rebeldía y velocidad; en otros, erotismo denso; en Taibo, una mirada social y política que no está ahí para decorar la prosa.

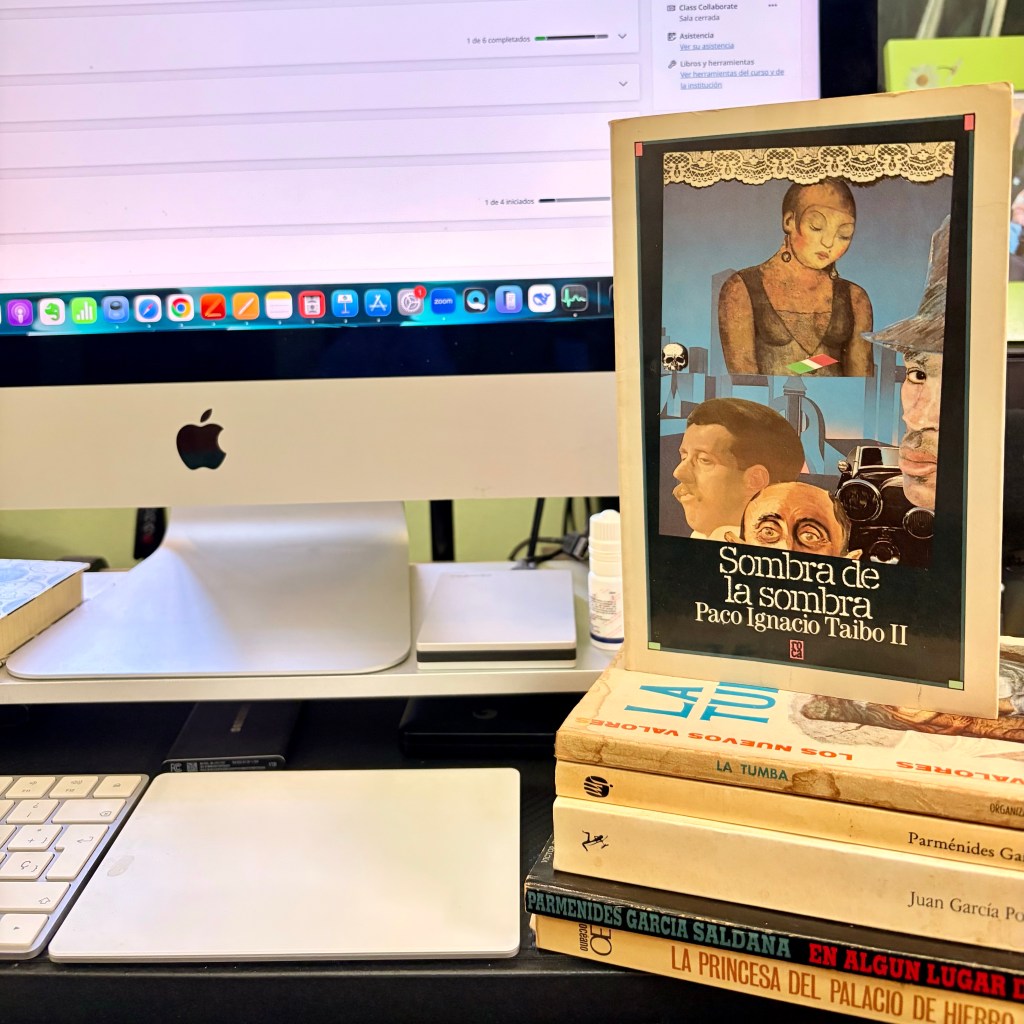

Por eso me hace ruido cuando desde la academia se juntan en una misma familia libros tan distintos como La tumba, Pasto verde, La princesa del Palacio de hierro, El gato o Sombra de la sombra, con el argumento de que todos “rompían” con lo anterior usando el lenguaje de la calle. Sí: hay ruptura, hay calle, hay una voluntad de sacudir el español “correcto”. Pero la coincidencia se acaba rápido. En todo lo demás —la política, el tipo de riesgo, la intención de fondo— cada quien juega su propio partido.

De entre todas, elegí escribir de Paco Ignacio Taibo II porque durante muchos años fui un lector voraz de su obra. No solo de la policiaca. También de libros como 68, El Che, Temporada de zopilotes, Pancho Villa y algunos otros. Y, siendo honesto, lo que más disfruté fueron las andanzas de Héctor Belascoarán Shayne: ahí fue donde Taibo se volvió, para mí, un autor de cabecera.

Y por eso esta relectura tiene sentido. Volver a Sombra de la sombra, que leí en octubre de 1997, no me interesó por nostalgia, sino por contraste: porque confirma que hay novelas que no se leen como “época”, sino como diagnóstico. Uno las abre pensando en el pasado y termina pensando —con cierta rabia— en el presente.

Hoy, casi treinta años después, vuelvo a Sombra de la sombra con otra mirada. Regreso a la Ciudad de México de 1922: una posrevolución turbia donde el orden es un barniz y el caos se cuela por las rendijas, como el humo de los puros en el bar del Hotel Majestic.

Cuatro amigos —“mexicanos de tercera”, se llaman sin dramatismo— se reúnen cada noche a jugar dominó: Pioquinto Manterola, periodista de nota roja con aire melancólico; Fermín Valencia, poeta exvillista reciclado en redactor de anuncios; Tomás Wong, anarquista chino-sinaloense y líder sindical; y Alberto Verdugo, abogado de prostitutas, elegante, con pasado porfiriano. Lo que empieza como una cadena de coincidencias violentas termina empujándolos a una investigación que huele mal: militares corruptos, petróleo y la tentación de “resolver” el futuro del país recortándolo por la orilla. Y uno lee esto y piensa que la historia de “partir el mapa” no se acaba: solo cambia de traje… y a veces se peina como pa´el reality show.

La principal diferencia entre Sombra de la sombra y la saga de nuestro más querido y célebre detective, Héctor Belascoarán Shayne, radica en esto: en vez de apoyarse en la figura del detective solitario, Sombra de la sombra propone una investigación colectiva y coral, llevada por cuatro parias que operan desde los márgenes del poder. Como lector que recorrió las calles del Distrito Federal de los setenta y ochenta junto a Belascoarán, el salto hacia atrás a 1922 me impuso un cambio de paradigma fascinante en la obra de Taibo II.

Ese retroceso en el tiempo también altera —creo yo— el género. Si bien la serie y Sombra de la sombra comparten el humor corrosivo y el compromiso político del autor, Belascoarán es, en buena medida, hardboiled: un antihéroe cínico, escenarios urbanos degradados y un modelo estadounidense tropicalizado al adaptarse al caos y la corrupción local. En cambio, Sombra de la sombra es un híbrido que mezcla el policiaco con el folletín y la novela de aventuras, y sustituye al solitario Belascoarán por un colectivo de amigos.

Me gustaría poder decir que esta relectura me gustó igual que la primera vez. Han pasado muchos años y, en teoría, el placer debería volver intacto, como si el tiempo no hubiera tocado nada. Pero no funciona así. No porque la novela falle, sino porque yo ya no leo desde el mismo lugar. Antes leía para que el libro me arrastrara: quería historia, ritmo, calle, personajes. Hoy sigo buscando eso —el gusto está, y qué alivio que esté—, pero también leo con una segunda capa: mido el ritmo, ubico los cambios de registro, veo cómo arma las escenas y me pregunto por qué ciertas decisiones narrativas siguen funcionando.

Releer, en este punto, es dialogar con el libro… y a veces discutirle. El placer permanece, sí, pero ahora viene acompañado de preguntas. Y de una sensación rara: la de reconocer en 1922 un repertorio de gestos que no se han ido. Cambian los nombres, cambian las siglas, cambian las coartadas, pero la tentación de decidir el país desde una mesa —sea de mármol, de cantina o de oficina— sigue ahí.

Releí Sombra de la sombra casi treinta años después y me sorprendió lo vigente que se siente. No por nostalgia, sino por nervio: humor corrosivo, ritmo y una mirada política que hoy pega distinto. En lugar del detective solitario, aquí hay cuatro “mexicanos de tercera” jugando dominó en 1922 y metiéndose en una investigación que huele a militares, petróleo y traición. Lo inquietante es comprobar que ciertas tentaciones del poder no pasan de moda: solo cambian de escenario y vocabulario.

¡Te leo!